分類:投稿 作者:佚名 來源:網絡整理 發布時間:2023-01-14

石開1951年生于福建省福州市,青少年師從陳子奮、謝義耕、何敦仁等先生學習書法、篆刻、繪畫、詩文。1998年遷居北京,歷任福建省書法家協會副主席,中國書法家協會篆刻委員會委員,中國藝術研究院中國書法院研究員。

尚藝書院名家講座摘要

書 畫 印 漫 談

石開

為這場講座,我備了兩天課。今天講的這四個問題雖然不怎么新鮮,卻是經過自己獨立思考形成的,有新的體會,與學藝術的你們一道分享。

第一個問題:書如其人

這一觀點是清代的劉熙載提出來的,他說:“書,如也。如其學,如其才,如其志,總之曰如其人而已”。我們來看梁啟超的字:

梁啟超算不上一流書家,有人把他定位二流書家字畫印刷,在我心目中,他是三流書家。雖然是三流,但他的博大胸懷是有目共睹的,字里行間也體現出他的理性。梁啟超一生不逾矩,沒有做出很出格的事,當然他也只活到不足六十歲。他也博學,文筆好,一生都兢兢業業,字也寫得厚道。但是書法史很苛刻,不將他列為一流書家。

他的老師是康有為,他們兩人都是進士出身,康有為只長梁啟超十五歲,康有為的字和梁啟超的字對比,簡直是極不理性。康有為可算是一流書家,這是大家公認的。康有為曾經謙虛地稱自己是“心中有神,腕下有鬼”,他將個人的命運與國家的命運聯系起來,豐富的經歷和閱歷,使他開了一代新風氣。下面這幅字大概是康有為六十七歲時寫的,我想他的思想和人生觀至少是投影在這幅作品里的,他寫得隨心所欲,就跟他的人生一樣。

下面的對聯是蒲華寫的,蒲華是清代和吳昌碩同時期的人,當時大家都稱他“蒲邋遢”,為什么呢?因為他貧窮,雖然他也賣字賣畫為生,畫竹也挺有名氣,但是他那時還沒有真正紅起來,所以當時沒有屬于自己的書畫室,只能到處蹭地方寫字畫畫。身上的衣服可能幾個月都沒有洗,住的房子也簡陋,久而久之,就有了這樣的稱呼。他的字呢,也有這個樣子,從清代人崇尚規矩的角度講,他的字沒有富貴氣,不屬于主流。但他把自己生命的形式都轉換成藝術語言,存放在這個作品里了。

下面這幅是鄭孝胥的,鄭孝胥是我的同鄉,小時候聽老一輩的人說還見過他,所以傳遞了一些他的信息。他這個人呢,說一不二,非常爽快,這種性格就都在他的字里表現出來,我們看他的字也非常爽利,非常流暢。他的點畫也一樣,非常快,不講究,所以也有人說,他的字集敗筆之大成。吳昌碩也是受了他的影響。他的這幅行楷寫得和前人完全不一樣,你看他字里的一筆一畫,雖然是連筆很快,但是他并沒有像草書一樣真正連起來,鄭孝胥在書法上有創造性,辨識度很高。

第二個問題:書法的個性

書法的個性雖然也牽扯到藝術性,但它主要還是圍繞人格來講的。我們學寫字,一般是先求共性,再求個性,怎么理解呢?就是剛開始先寫傳統當中的某一帖,學誰像誰,然后再求自己的個性。當然也有反其道而行的,就是先求個性,再求共性。我本人就是這個樣子,我那時自學,隨心所欲,也不想當書法家,后來五十歲移居到北京,我才開始對共性有一種強烈的親近感。

那時是去雍和宮參觀,我發現清代的帝王,九個帝王都是這樣,都很規矩。然后他們的字也都很溫厚,我就對比自己,覺得自己的字太過野性,認識到傳統里也有很多正能量的東西,吸取自己認為好的東西,雖然觀點上有沖突,但還是要不斷地調整自己。

這幅是金冬心的手札,小行書,他的字辨識度極高,一生都在出奇招,是一個對藝術形式特別敏感的人。他寫這字的時候,我想是有個思路在支撐著他要走極端,比如位于手札中間的這個“也”字,最后一勾提得特別高,很過分,一般人都無法想象,但是他寫得很流暢。

這是清代很有名的書家王文治的書跡,作品右下角的“可”字、“多”字,單字看也沒多好,但他采用了連筆,一般人都不會連,他卻連得這么自然、這么瀟灑,極其精彩,所以可以斷定這是他的真跡,因為一般造假的人,達不到這么高的藝術水準。

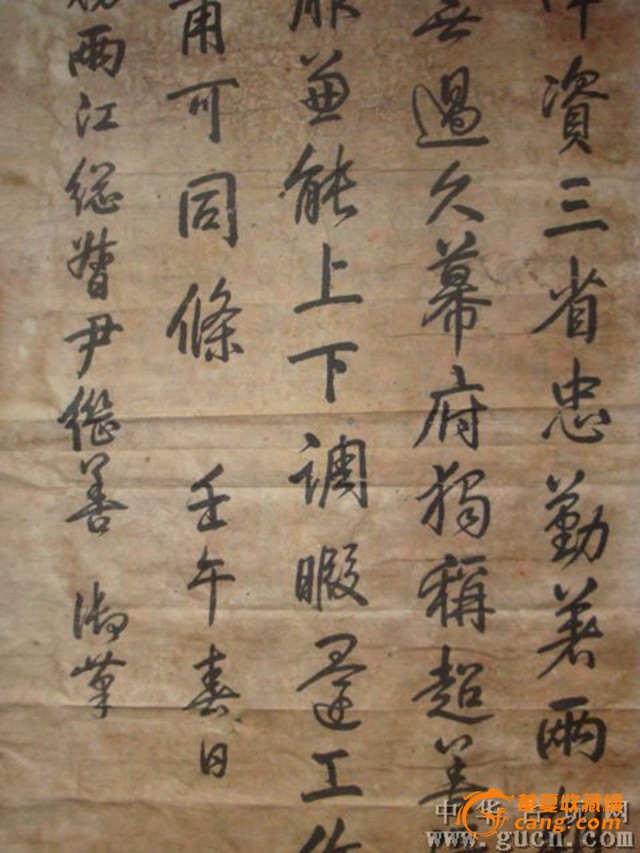

看到這個,我來勁了,這幅翁同龢的書法是我自己收藏的。翁同龢是學顏開始的,寫得很大、很厚重,以歷史和藝術史的眼光看,我覺得翁同龢是二流的。為什么呢?因為他的字還有顏的影子在。一個書家,要想當一流的,就要絕無別人的影子。所以我們看很多的國展作品,寫的都是王羲之一路的,像是同一個人寫的,其實這樣是沒有前途的。因為千人一面,不是你自己的東西。邱振中說過,“一流的書法有兩個標準:一是有傳統核心的東西,二是有傳統沒有的東西。”

字如其人,是天生可以達到的,只要你不斷努力,認真學習,但個性是要自己去追求的。

第三個問題:繪畫的線性

吳昌碩和齊白石都是畫線高手,就線質的蒼茫而言,吳昌碩更勝齊白石一籌。這幅紫藤里的線彎曲盤繞,隨性而為。他在六十歲時想拜任伯年為師,任伯年說,“非也,你現在的字已經很高級了,你只要用你篆書和行草書的線性來畫畫就可以了”。由此可見,書法和國畫是互相依存的。我小時候學畫,筆都提不起來,到五十歲時,筆才提得起了,什么原因呢?我想是因為我寫字都寫了幾十年了,深切體會到了線性的重要。齊白石畫線就像釣魚似的,提著筆,他的蝦須就是這樣畫出來的。

齊白石的假畫滿天下,但有一種造不了假,就是他畫的水紋。里面沒有規規矩矩的一條線,整片水紋不均勻,但又不隔閡,上部偏輕,下部偏重,形成網狀,沒有重筆。吳昌碩的畫會有重筆,一筆上去不滿意,還會再添,線質看著厚,但齊白石可能有點潔癖,他嚴格遵循寫字的規律,筆畫都是一次過,沒有重筆。齊白石畫復雜的造型時會用木炭條打稿,我看齊白石的畫應該有三千張了,至今沒有看到畫水紋的假畫。

我們再看下面這幅,畫里的每粒櫻桃都有一根柄,很妥貼,而且每根柄都在櫻桃的中央,具有透視感,方向也不一致,含在嘴里的這粒也沒忘記用一點表示,真神,這是齊老爺子的細致之處。

繪畫中線的形成要有書法的來源,黃賓虹也是畫線能手,他在生前不被認可,但學問好,人緣好,就被推薦到故宮工作,在北京待了八年。黃賓虹畫的特點就是“渾厚華滋”。“華滋”是指樹木特別茂盛,但我覺得這點在黃賓虹的畫里還不是特別明顯,他的畫最大的特點是“渾厚”。中國傳統的山水畫一般都有清秀、古雅的韻味,但到黃賓虹這里,他追求一種厚重,用很濃的墨來畫山水。他畫的房子看上去歪歪斜斜,但卻有不同于他人的韻味,這說明黃賓虹的線性有自己的特點。

潘天壽畫里的烏鴉都有點變形,這是他的特色,總體看潘天壽的筆墨有點兇險,這右上方的幾筆竹子畫得好,筆筆有生氣,倔強。潘天壽題款里的字也很兇險,比如下面第二幅的“前”字,一橫斜得太厲害了,“美”字也是,一捺拉得這么長,據說他是學黃道周,但我覺得黃道周沒他這么過分。潘天壽的字移位非常厲害,整體不和諧,看著有些不祥之氣。筆墨和人生是有密切聯系的。

程十發也是我欣賞的一位畫家,他的這幅松樹構圖非常奇特,分享給大家。

林風眠的線和別家不同,因為這位老先生不寫書法,但他的線條卻也有書法的特性,線質特別流暢。在書法里,線質要留得住,收得住,不能流過去。如果這線在吳昌碩和齊白石的畫里就屬于敗筆,但林風眠化朽腐為神奇,找到了獨屬于自己的藝術語言,包括他的小鳥造型也是獨創,具有極高的辨識度。

第四個問題:篆刻與書畫的和諧

篆刻是篆字藝術,是篆字刻成印章的藝術,掌握這門技藝,很難字畫印刷,需要長時間的修煉。與書法、國畫一樣,它也講究線質的形。當你有了屬于自己風格的“形”后,還要講究人文關懷,就是要容納好的審美信息。篆刻還需要書法功底,篆刻、書、畫三者聯結,和諧統一就是最佳狀態。

每個時代都有每個時代的審美,書畫其實就是把你自己的人生,把你所有的精神濃縮在一個圖形里,這個圖形會隨著你的生命不斷變化。祝愿有志于藝術的同道們在這條艱難的路上不斷跋涉,體會到藝術帶給你的快樂!

石開老師點評尚藝書院學員作業

文字由錄音整理

以上內容來源于用戶投稿,希望對大家有所幫助,如有侵權,聯系我們進行刪除!